Easy Architecture: A Heavy-Light Response from Los Angeles

巧建筑:来自洛杉矶的轻重再论

2018

1.重溯

当我在《时代建筑》杂志上读到同济大学张永和老师的文章《壮建筑》时,我立刻被文中关于建筑轻重的辩证思考所打动:建筑之“重”不仅因其本身的“重量”,更来自其回溯本质的“重力”。文章的标题——《壮建筑》把建筑的这一力量之美定义为“壮”,即建筑中持续抵抗的品质:以建构抵抗地心引力更抵抗潮流之“轻浮”。

张永和老师笔下的建筑之“壮”令我联想到美国建筑批评家肯尼思·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)在1999年于密西根大学建筑学院发表的著名演说《作为都市地景的巨构》——建筑可以通过形式尺度重新构建城市景观从而塑造当中的生活。《壮建筑》一文最后介绍的非常建筑作品“月半亭“则似乎在呼应弗兰姆普敦的建构学,即通过建筑构造从1:1的尺度实现对轻浮潮流的抵抗。建筑在宏观与微观尺度上的这两种“壮美”似乎在描述一种回溯式的历史时间观念——它尝试摆脱现代主义的线性时间观念中对所谓“未来”的追求,并相信未来存在于对历史的再演绎之中。就像张永和老师在《壮建筑》文中对建筑师路易·康(Louis Kahn)的评价:“康并没有任何新的发现,只是把古老的建造逻辑换了一个更诗意的方式又讲述了一遍”。

2. 巧建筑

如果“轻”与“重”作为一组比较概念需要彼此的对立支持,那么是否亦存在一种与建筑之“壮”辩证存在的对应概念?我试图想象一种“巧建筑”:它运用最常见的普通材料和建造逻辑巧妙营造非凡的空间体验,并相信美存在于建筑环境与现实经验的相互作用之中。巧建筑往往有着轻松、自在的外观,其建筑师的巧思因而并不局限在房子本身,而是扩展到其对气候、地理和当中主体生活的理解与想象之中。

“设计本身只是一种再设计 (to design is always to redesign)”,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)精确描述了巧建筑的设计技法的本质。和机器革命影响下的现代主义建筑试图对一切进行发明创造的设计观念不同,巧建筑把精力放在对现成材料的改造与再应用之中。我不仅联想起艺术家劳拉·普瓦特拉斯(Laure Prouvost)2016年在洛杉矶华氏画廊(Fahrenheit Gellery)的展览作品 <A Way to Leak, Lick, Leek>中(),一系列日常物品——沙发、音响、绿植、iphone电话、平板电脑、木板、放映机、金属支架近乎随意地在青绿色的塑胶和树脂地板上散落着,却营造出一种诡异却熟悉的物质空间,并精确揭示出当代科技与生活文化之间吊诡的关系。巧建筑的“轻巧”并不在于建筑本身,而是一种设计技法的状态。它有着一种“自然而然”的轻松状态,却时刻显示出巧妙的精确性。

3. 体物即景

与“壮建筑”的回溯式历史时间不同,巧建筑的存在时间就是当下。它并不沉迷传统建材亦不追逐演绎未来,而是试图利用所有可以利用的当代建筑技术与材料。它相信只有避免对技术与材料的过分苛求沉迷,建筑师们才能更好地把精力投放在建筑本身的空间营造及其与周围环境的关系把控之中。与这种“当下”的时间观相对应的则是“因地制宜”的空间观念。需要指出的是,这里的“地”并不仅仅是场地本身的物理条件,而是一种地理的物质文化——风、光、水、木、乃至当代居住文化肌理都将成为其可利用的“材料”。这是一种“此时此地”的时空观念和设计技法——它并不对未来过分痴迷,亦没有对过去的无谓坚持,而是相信物质的“此刻”存在自有其历史时间上的道理。

鲁道夫·辛德勒在洛杉矶的自宅(1922年)无疑是一个绝佳的例子。建筑的量体通过风车式的布置将场地分割成大小、朝向各异的三个庭院,南加州的阳光因此在不同季节、不同时刻于三个庭院中投射出角度不同的阴影,整个建筑在一年中的不同时刻于每个院子中同时蕴发着气温和气味。建筑深色的木构将层高压得很低(房子的层高只有2米左右),整个房子没有任何传统意义上的窗户,只通过混凝土墙壁之间的细长开缝、木构玻璃窗与别出心裁的高窗把有限的阳光引入室内。建筑低矮深邃的内部使人在踏进建筑内部的一刻起就被时刻提醒着:这是一个关于身体的房子!若再从建筑内部踏出到庭院之中,人体对气氛变化的体会变得更为敏锐,每个庭院不同的氛围与微观气候显得更为强烈。几乎在勒·柯布西耶宣告“住宅是居住的机器”的同时,辛德勒的这一低调质朴的房子在地球的另一端阐释了住宅作为渲染感官的背景这一朴素本质。

因此,巧建筑的主体对其身处的生活有着崇高的信仰。这是一种“体物即景”的观念——他渴望通过自身的体验把当代物质文化转化为一种时空景观。倘若他栖居在辛德勒的自宅之中,他会因着时间和季节把自己生活中的活动布置在不同的庭院之中——他享受冬季清早来自东面的晨光与尚未消散的露水,亦会在晚春傍晚在西院伴着夕阳和朋友饮酒作乐。有时他留在书房里躲避盛夏的暑气,亦会趁着秋色到屋顶露台上远眺。因此,巧建筑的“当下”时间观其实是两种循环时间的重合——四季与日夜交织成一种立体的时间,而人则通过其空间经验与之发生关系。巧建筑当中的主体享受这两个轮回时间的每一个交点——一种仅存在于此时此刻的独特经验。

辛德勒自宅室内与庭院(作者摄影)

正如伊纳克·阿巴罗斯(Inaki Abalos)在《美好生活(The Good Life)》一书中对大卫·霍克尼(David Hockney)的著名画作《更大水花(A Bigger Splash)》有着类似的描述:“这是一种日常的景象:我们跃进加利福尼亚住宅前的游泳池,⽔花升腾在泳池上空,精炼的建筑线条形成框景并反射出其它相似的线条,棕榈树与蓝天散发出一种芬芳、洁净与静谧的亚热带氛围,水平的线条中透出平静,平涂的温润颜料中带着浅显——现在我们可以诉说一项关于日常的乐观愿景、一刻作为美学体验的平凡瞬间、一道自然与⼈造环境间互动⽽而成的空间、一种创造舒适的技术应用,一次对个体愉悦的合理向往。”这正是巧建筑的迷人之处——它几乎不动声色地把日常物质转化为一种美学景观,一种愉悦、无畏的⾝体经验。

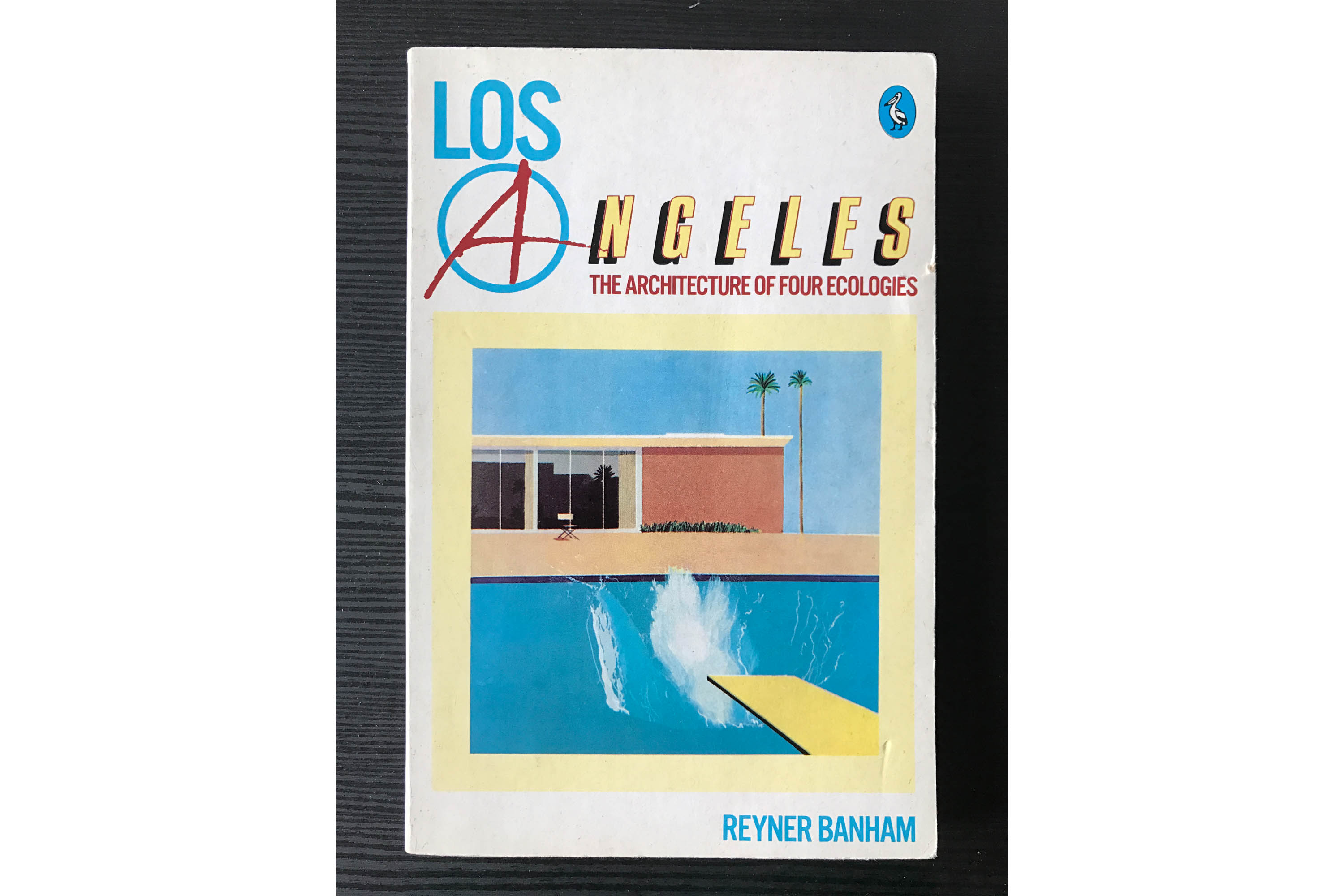

雷纳·班汉姆的《洛杉矶:建筑的四种生态学》1973年版封面

印有大卫·霍克尼的《最大水花》

4. 美好通途

需要指出的是,在走向巧建筑的路上我们往往容易走入手法主义的投机误区——我们常常将其与建筑师自得其乐的语言游戏混为一谈。巧建筑令人“啊哈!”称奇的时刻与后现代主义令人“呵呵?”不屑的手法游戏有着本质区别。若要避免走入手法主义的误区,我们作为建筑师需要明白,巧建筑的构思过程其实是在塑造一种城市的经验,因其关注的重点不在于建筑本身而在于建筑与所处物质文化环境的关系。朱利亚斯·舒尔曼的镜头下皮埃尔·库宁格的案例住宅22号——斯塔尔住宅就是最经典的论据:镜头中建筑仅仅呈现为轻盈的屋顶结构与悬挑的楼板,而几乎所有的张力都蕴藏在深挑的檐板之下室内日常的生活布置与远方的洛杉矶城市万家灯火的关系之中。至此,巧建筑已不仅限于建筑本身的“轻重”观念,更是一次对城市生活的美好征途。正如雷纳·班汉姆在《洛杉矶:建筑的四种生态学》中所言:

“最古老和最崭新的纪念碑之间仅仅是一趟短暂而平淡的旅途,因为这座巨大的城市正同时往四处扩展,每个部分之间的所有通途都平等可及。”